Contents

はじめに

こんにちは、hodaです。現在、私は研修センターで新人研修の講師を担当しています。

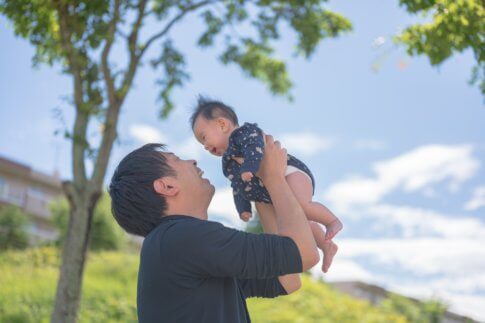

昨年度末まで育休(育児休業)を取得しましたので、今回は男性の育休の様子についてお伝えしようと思います。

育休を取得するにあたって

私は子どもが産まれたら長期間の育休を取得したいと前々から考えていました。

妻の妊娠が判明して安定期に入った頃、上司に報告と育休の要望を伝えたところ、祝福してくれるとともに育休の取得ができるよう調整をしてくれました。

結果、子どもが産まれた2週後に2週間の産後パパ育休を、研修の繁忙期が過ぎた頃に5か月間の育休と、男性にしては長期間の育休を取得することが出来ました。

実は弊社の男性社員の育休取得率はここ3年で軽く8割を超えている(8名中7名が取得)のに加え、その取得期間の平均は3か月程度となっています。

もちろん育休を取得するによって冷ややかな扱いを受けることなどはありませんでした。

後述しますが、充実した育休を過ごすことができ、復職してからも「育休の取得を応援してくれたこの会社で頑張ろう」という気持ちで今も講師としての業務にあたっています。

育休中にしたこと

妻も育休を取得しており、家族3人で多くの時間を過ごすことが出来ました。

子どものお世話の面ではおむつ替え、入浴、寝かしつけなど慣れないことだらけでしたが、妻に手取り足取り教えてもらいながらこなしていくことができました。

掃除や洗濯、買い物といった家事を精力的に行うのはもちろん、料理を作る機会も増えて料理のスキルを磨くことができました。

研修の繁忙期の間支えてくれた妻に少しでも楽になってもらえるよう、サポートしていましたε≡≡ヘ( ´Д`)ノ

また、夫婦そろって育休を取得しているので平日に旅行やお出かけをすることができました。

健康保険組合の保養施設に宿泊することで、宿泊費を抑えながらも素敵な旅行となりました。

健保の保養施設って休日だとなかなか予約取れないんです(-_-;)

育休を取得してよかったこと

私が育休を取得してよかったことは大きく分けて以下の3つが挙げられます。

- 子どもの成長を見ることができた

- 配偶者のメンタルケアができた

- 税制や社会保険料の面で有利になる部分があった

子どもの成長を見ることができた

子どもの成長はまさに日進月歩です。いつの間にかハイハイを始めたかと思えば、気づけばつかまり立ちをして伝い歩きをしています。加えて少しずつ子どもとコミュニケーションをとれるようになっていくことに喜びを感じました。

もし育休を取得していなかったら平日はほとんどその様子を見ることが出来なかったのではないでしょうか。

つい先日両足で立つことができたらしいのですが、既に復職していたので見ることがかないませんでした。残念……( ;∀;)

配偶者のメンタルケアができた

我が家は子どもが頻繁に夜泣きをして睡眠不足に悩まされました。

私が勤務している間は主に妻が夜泣き対応を引き受けてくれていたのですが、やはり疲弊していました。

育休を取得することで夜泣き対応を担うことができたり、私が一人で見ている間に妻が休憩することができたりしました。

よく、「産前産後の恨みは一生もの」という言葉もありますが。少なからず妻の産後のメンタルケアに一役買えたのではないかなと思います。

税制や社会保険料の面で有利になる部分があった

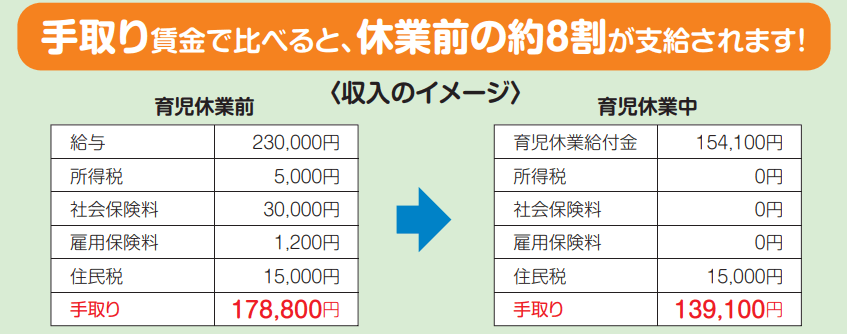

育休中には育児休業給付金が給付されます。育児休業開始から6か月までは賃金のおよそ7割が支給されます(詳しい条件・内容は厚生労働省HPを参照してみてください)。

7割というとちょっと少ないような気がしますよね。しかし、給付金は非課税かつ社会保険料の納付は免除となるため、実は手取り額の8割程度をもらうことができます(条件付きで賞与も同様)。

加えて前述のとおり非課税となりますので翌年度の住民税算定額にも含まれません。つまり翌年度の住民税が下がるのです。

また、育児休業給付金は給与ではないので会社(事業主)が払うものではありません。毎月会社が支払っている社会保険料も免除されるので、会社にとっても育休の取得はメリットがあります。

さいごに

育休を取得して実感することは、子どもを育てるのはやはり大変であり、親のどちらか一方だけが頑張るものではないということです。男性も育休を取得して育児を担い、協力をするべきではないでしょうか。

赤ちゃんを相手にしていると、正直「仕事をしている方が気は楽だな」と思う場面もありました。しかし、乳児期の成長を共に過ごすことや家族でゆっくり過ごす時間はかけがえのないものです。

世のパパやプレパパは育休を取得することを心の底からおすすめします!

ちなみに令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%、そしてその約半数が2週間未満という短期間での取得です(゚Д゚;)